Рубрики статей: |

Франсуа Вийон

14-10-2010 07:01

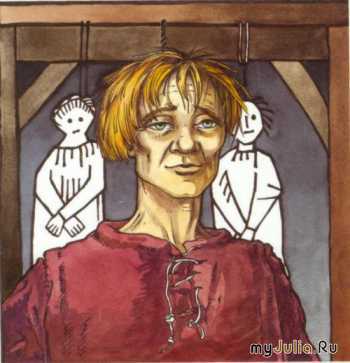

Франсуа Вийон(1431 – 1463)  Кристиан Вердун. Франсуа Вийон. Акварель ВИЙОН (Villon) Франсуа (наст. имя и фамилия Франсуа де Монкорбье, Montcorbier) (1431, Париж — после 1463), выдающийся французский поэт позднего Средневековья. Скудные свидетельства бурной жизни О Франсуа Вийоне известно очень немного. Его отец умер, когда он был ребенком, и мальчика усыновил родственник Гийом де Вийон, капеллан церкви Святого Бенедикта. Он дал Франсуа свою фамилию. В 1452 Франсуа получил в парижском Университете степень магистра свободных искусств. Хотя слава о его прегрешениях и тяге к дурным компаниям уже преследовала его давно, первое столкновение с законом произошло лишь в 1455, когда он в поножовщине, возникшей из-за женщины, ранил клирика Филиппа Сермуаза. К этому времени он уже прославился своими стихами. Вся дальнейшая биография Вийона восстанавливается в основном по разрозненным свидетельствам о нем как о правонарушителе: к примеру, как о соучастнике ограбления в 1466 казны теологического факультета, хранившейся в Наваррском Коллеже, после чего он, опасаясь расследования дела, исчез из Парижа до 1461. О том обществе, в котором время от времени вращался Вийон в последующие пять лет, свидетельствуют семь баллад, написанных им на воровском жаргоне, который уже в начале 16 века никто не понимал. В 1460 Вийона приговорили в Орлеане к смерти, поэта спасла только амнистия, объявленная в честь приезда в город трехлетней дочери герцога Карла Орлеанского, Марии (это событие он отметил “Посланием Марии Орлеанской”). Ему опять-таки удается избегнуть наказания и в 1461, когда он был освобожден из тюрьмы в Мэн-сюр-Луар, благодаря амнистии, объявленной новым королем Людовиком XI. Он пытается служить знаменитым принцам-поэтам Карлу Орлеанскому и Рене Анжуйскому, но не уживается при дворе ни одного из них и обращается с поэтической просьбой о денежном вспомоществовании к герцогу Жану Бурбону. Творчество Творчество Франсуа Вийона традиционно разделяется на три части — две крупные поэмы и набор отдельных стихотворений. Первая из них — его поэма 1456 “Лэ” (“Малое завещание”). Ее герои, адресаты “распоряжений” Вийона, — его парижские приятели и собутыльники; это выражение любви к жизни во всех ее проявлениях, голос неунывающего, острого на язык парижского школяра. Всего пять лет отделяют “Лэ” от второй поэмы — “Завещания” (“Большое завещание”), но теперь это исповедь человека, борющегося со страхом смерти убеждением самого себя и всех окружающих в ее неизбежности, в тленности всего сущего — “все ветер унесет с собой”. Эта поэма — точный образ мировоззрения того времени, когда смерть была чуть ли не будничным явлением, придавая особую остроту наслаждению радостями сего дня. По форме “Завещание” — набор баллад, повествующих о “дамах” и “сеньорах” “минувших времен”, о “парижанках”, о “толстушке Марго”, наконец, о внутренних противоречиях самого автора, объединенных мыслью о бренности земной жизни. Об этом разладе свидетельствуют сами названия отдельных стихотворений Вийона, например, “Разговор души и тела Вийона”, так и не приходящих к согласию Последние годы После возвращения в Париж в 1462 Вийон едва успевает избавиться от неприятностей, связанных с расследованием дела о Наваррском Коллеже, как попадает в тюрьму Шатле в связи с делом о драке, в которой он принимал только косвенное участие, но зато повлекшей за собой ранение папского нотариуса. Сперва Вийона приговаривают к повешению, но после поданной им апелляции и доследования устанавливается его невиновность. Однако власти, желая избавить город от этого неблагонадежного “рецидивиста”, 5 января 1463 приказывают поэту покинуть Париж на десятилетний срок. Тогда он пишет свою “Балладу суду”, прошение о предоставлении ему трех дней отсрочки исполнения приговора. Суд смилостивился, и запись об этой отсрочке — последнее имеющееся свидетельство о его жизни, дальнейшие следы Вийона теряются. Достоверно известно, что в 1489, когда в свет вышло первое издание его стихов, их автора уже не было в живых. Посмертное признание Следующая редакция сборника появляется в 1532 стараниями знаменитого поэта “Плеяды” Клемана Маро*; примерно за полвека Вийона переиздают 32 раза, что для 15-16 вв. является свидетельством его неслыханной популярности. Вийон выводится в “Гаргантюа и Пантагрюэле” Ф. Рабле, где рассказывается, что он переехал в Пуатье и был там клириком (это не невероятное утверждение: сохранились стихи Вийона на пуатевенском наречии). О Вийоне с похвалой отзывались и многие поэты века Просвещения (Лафонтен, Буало, Мольер, Бомарше), но изданий его стихов почти не было. Затем, после долгого перерыва, интерес к нему возрождается, в частности, стараниями Теофиля Готье в эпоху романтизма, в 19 веке, когда страстность и откровенность его поэзии уже не вызывают реакции отторжения, характерной для эстетики придворного искусства 16, 17 и 18 веков. Верлен и Бодлер уже считают его своим предшественником, ценя в нем не только искренность, но и отточенность поэтической формы. Сама личность Вийона неоднократно привлекала внимание, его делали своим героем Р. Стивенсон, Ф. Карко, в России П. Г. Антокольский и др. Среди его переводчиков на русский язык был Н. С. Гумилев. М. Графова * Как справедливо заметил Евгений Витковский, Клеман Маро не был поэтом Плеяды, более того — между его творчеством и литературной деятельностью Плеяды существовали глубокие противоречия. Франсуа Вийон.От жажды умираю над ручьем, Смеюсь сквозь слезы и тружусь играя, Куда бы ни пошел, везде мой дом, Чужбина мне – страна моя родная. Мне из людей всего понятней тот, Кто лебедицу вороном зовет. Я сомневаюсь в явном, верю чуду. Нагой, как червь, пышнее всех господ, Я всеми принят, изгнан отовсюду. Я скуп и расточителен во всем, Я жду и ничего не ожидаю, Я нищ, и я кичусь своим добром. Трещит мороз – я вижу розы мая. Долина слез мне радостнее рая. Зажгут костер – и дрожь меня берет, Мне сердце отогреет только лед. Запомню шутку я и вдруг забуду, И для меня презрение – почет, Я всеми принят, изгнан отовсюду. Не вижу я , кто бродит под окном, Но звезды в небе ясно различаю. Я ночью бодр и засыпаю днем. Я по земле с опаскою ступаю, Не вехам, а туману доверяю. Глухой меня услышит и поймет. И для меня полыни горше мед. Но как понять, где правда, где причуда? И сколько истин? Потерял им счет. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Не знаю, что длиннее – час иль год, Ручей иль море переходят вброд? Из рая я уйду, в аду побуду. Отчаянье мне веру придает. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Вийоновское искусство существует лишь постольку, поскольку есть сам Вийон. В нем не было ни грана претензии, свойственной художнику, приносящему себя в жертву произведению. Вийона можно описать, сравнивая его по признаку отличия с другими поэтами, — но все сравнения такого рода окажутся недостаточны: если Данте обладал отчаянной смелостьювоображения, то Вийону свойственна упрямая точность человека, которого ничто не способно отвлечь от представшего его взору факта действительности: что он видит, то и описывает. Данте — в каком-то смысле самый личностный из поэтов: он подносит зеркало к природе, но это зеркало — он сам. Вийон никогда не забывает про свое зачаровывающее, бунтующее «я». Но, даже воспевая в песне самого себя, он, слава Богу, свободен от ужасного флератой самодовольной нравственности, присущей, например, Уитмену, когда тот радуется своему бытию в качестве Уитмена. Песни Вийона эгоистичны в силу 71 абсолютной его увлеченности самим собой; в отличие от Уитмена, он не претендует на роль филантропа-благотворителя, который одаривает человечество точной записью своих экстазов самоупоения. Человеческаянищета стабильнее человеческого достоинства; страдание от холода, угрызений совести, голода и зловонных испарений средневековой темницы — переживания куда более интенсивные, чем переживания едока арбузов. Вийон — голос страдания, насмешки, непоправимой данности; Уитмен — голос того, кто заявляет: Смотрите же, вот я ем арбузы. Когда я ем арбузы, то мир ест арбузы через меня. Когда мир ест арбузы, то я соучавствую в поедании миром арбузов. Насекомые, Черви, Негры и т.д. Поедают арбузы; Вся природа поедает арбузы. Тени усопших и пыль космоса, Что сейчас не участвуют в трапезе нашей, И они когда-нибудь станут едины с арбузами. Благословенны будьте, Аллах или Рама Кришна! Это называют оптимизмом или широтой взгляда. В поэзии Франсуа Вийона нет ни оптимизма, ни широты. Вийон бесстыден. Что до Уитмена, то однажды решив, что стыдиться чего бы то ни было - позорно, он радуется полной самообнаженности. Гёте, когда радости таксидермиста 10 перестали удовлетворять его самолюбие, обрел радость в том, что есть нечто благородное и божественное в роли Человека искусства, Художника с большой буквы. Ибо художник есть художник в самой сути своего существа и потому достоин всяческого восхищения, преисполнен благородства — что-то в этом духе. Если Вийон и открыл сей сладостный способ самообмана, у него хватило здравого смысла промолчать об этом в стихах. Собственно, Вийона можно счесть серьезной уликой, подрывающей эту теорию самооправдания художника. 72 Вийон занимает уникальное место в литературе, потому что он — единственный поэт, лишенный каких бы то ни было иллюзий. Да, есть авторы разочарованные, те, кого называют désillusionnés, но сколь велико различие между Вийоном и ими: отправляясь в жизненное плавание, он просто не брал на борт столь хрупкого груза. Вийон никогда не обманывался; он знает немногое, но что знает, то знает наверняка; человек — животное, способное чувствовать и переживать; удел его по большей части жалок; человек обладает душой, о которой знает крайне мало — или вовсе ничего. Елена, Элоиза и Жанна мертвы, и скорее вы обретете прошлогодний снег, чем их. Такова «Баллада о дамах былых времен»: Скажите, где, в какой стране, Прекрасная римлянка Флора, Архипиада... где оне, Те сестры прелестью убора; Где Эхо, гулом разговора Тревожащая лоно рек, Чье сердце билось слишком скоро? Но где же прошлогодний снег! (Пер. Н. Гумилева) И где Берта, Алиса, Арембур и Где Жанна, воин без укора, В Руане кончившая век? О, Дева Горнего Собора!.. Но где же прошлогодний снег! (Пер. Я. Гумилева) Что еще известно ему? Я знаю, что и конь, и мул влачат, Кому из них досталось тяжелей, Чем Беатрис с Беле нас наградят, Когда ходить не нужно с козырей, Чем сновиденья призраков милей, Богемцев ересь знаю назубок, Что воля Рима значит в жизни сей, Я знаю все — себя познать не смог. (Пер. Ю. Кожевникова) 73 Или — в «Большом завещании» (XV): Я — грешник, это признаю, Но Бог мне смерти не желает. (Пер. Ю. Кожевникова) Или — в уже цитировавшейся «Балладе примет»: Я знаю смерть — она всего сильней, Я знаю все — себя познать не смог 11. (Пер. Ю. Кожевникова) Что это — достижение Вийона-художника? Вовсе нет — лишь сущность самого поэта, неотъемлемое его свойство. Если Данте — выдающийся мастер слова, Вийон как стихотворец просто-напросто неинтересен; формы стиха он принимает как неоспоримую данность, такую же, как догмы или банальные взгляды своей эпохи. Если Данте делает шаг за пределы своего времени и, поднявшись над эпохой, ускользает от многих свойственных ей ограничений, Вийон, так или иначе, оказывается «подголоском» своего века, звучащим куда ниже его основной мелодии — и в силу этого продолжающим звучать и впредь. Он — сама архаика Средневековья, несмотря на то что его стихи отметили конец средневековой литературы. Данте одержим жаждой более благородного миропорядка. Этот порыв отделяет его от эпохи, пролагая пропасть между ним и ординарным читателем. Сила Дантова воображения многих ставит в тупик. Вийон воображением обделен; также он почти обделен и искусностью; у него начисто отсутствуют литературные амбиции, он совершенно не осознает окружающего его ореола славы; если ему что и 74 присуще, так это — легкое тщеславие: он хочет произвести впечатление на свою сиюминутную аудиторию, особенно когда ему нужно, чтобы сочиненная баллада дошла до ушей Людовика XI — да и то лишь в силу обстоятельств, в ситуации, когда он оказывается на волосок от смерти. По большей части оба «Завещания» — и «Малое», и «Большое» — менее всего поэзия, в каком бы то ни было смысле; это — меткость голых фактов; вор, убийца 12, сводник, сутенер, приторговывающий шлюхами, Вийон гордился парой десятков пассажей, поражающих своей искренностью; он пел вещи как они есть. Он отваживается быть только таким, как есть. Его порочность — не поза, культивируемая ради вящего литературного эффекта. Он ни разу не совершает необратимой ошибки, не опускается до прославления собственной греховности, наслаждения ею или до презрения к добродетели. Его «Ne voient pan qu’aux fenestres»13 («Видя хлеб не иначе как в окнах лавок») — не в последнюю очередь морализация на тему духовных даров поста. Горькие строфы, из которых взят этот фрагмент, сравнимы разве что со стихом из Лэмба и, куда более мрачным и жалобным, — «Когда-то были у меня друзья, товарищи в забавах были прежде». Большое завещание Где кавалеры те галантны, С кем знался я во время оно, Где болтуны и запевалы, В речах и действиях достойны? Иные умерли, в холодных Могилах память их истлела. Покойтесь в мире, и Господня Накрой вас риза; нас — спасенье. Кто выбился в сеньоры знатны - Видать, был милостив Господь, Кто просит милостыню, в лавках Глазами хлеб едят, и плоть Едва прикрыта. Кто, охоч До белизны, в картезианцы Подался, сыт и день, и ночь, — Сколь жребии даны всем розны. (Пер.А Нестерова) 75 Вийон пишет самого себя, точно так же как Рембрандт изображает на полотнах собственное лицо — отнюдь не эталон красоты; немногие написанные им стихи сливаются в единую поэму — вещь, совершенно немыслимая для искусства Арнаута Даниеля или Бодлера. Вийон ни в чем не винит ни себя, ни Бога; он не пеняет на провидение, ибо законы, правящие этим миром, таковы, что всякому воздается сполна, и Вийон — не исключение. Возможно, самые горькие стенания и сожаления мы встречаем в следующих строках «Большого завещания»: Je plaings le temps de ma jeunessese. Грущу о юности своей, Что незаметно миновала, Хоть жил я многих веселей, Покуда старость не настала, Шла не пешком и не скакала, — Вдруг неожиданно совсем Вспорхнула птицей и пропала, Меня оставивши ни с чем 15. XXIII Она прошла, а я остался, Беду и горе претерпевший, С умом и знанием расстался, Как ежевика почерневший. (Пер. Ю. Кожевникова) Он осознает неизбежность происшедшего и не винит никого, кроме себя, не теряет времени на пустые попреки в собственный адрес, воспринимая выпавшую ему участь как следствие неизбежных причин. Нужда велит со злом спознаться И гонит волка из лесов. (Пер. Ю. Кожевникова) 76 Искушенный, хотя бы отчасти, в школьной премудрости, он, худо-бедно, обладал теми поверхностными знаниями, которых ожидают от блестящего наставника, чуждого всякой систематичности, однако его мудрость — мудрость улицы. Ему недоступен драматизм воображения, но, хлебнув жизни, он вовсе и не нуждался в том, чтобы с помощью воображения додумывать, что же такое жизнь. Его стихи сухи и скупы, как суха и скупа «Песнь о моем Сиде»; в них говорится о реальности как таковой, они свободны от недуга воображения; в «Сиде» смерть есть смерть, война есть война. У Вийона разврат есть разврат, преступление есть преступление; и преступление, и разврат ничем не приукрашены. Они — вовсе не странные радости или запретные роскоши, доступные лишь смелым духом. Вийону ведома страсть, ведомо пресыщение, и он никогда не забывает о том, что они взаимосвязаны. Вряд ли он хоть раз утруждал себя писать о чем-то, чего сам не пережил и не прочувствовал. Тексты вроде молитвы для матери, жалобы мессира Итье на смерть возлюбленной или баллады юного новобрачного — все они создаются по заказу конкретного лица; мрачноватый метод, используемый Вийоном для выражения собственных чувств, и здесь не оставляет его. Но даже в этих строках все сведено к столь простой и всеобъемлющей эмоции, что вряд ли эти стихи можно счесть исполненными драматизма; впору вообразить, что Вийон спрашивал у Итье или юного новобрачного, что они хотят от него услышать, а затем рифмовал текст для заказчика. Таково лэ, или скорее рондо, которое он оставляет в наследство мессиру Итье, скорбящему о возлюбленной: Зачем с подругой разлучила, Скажи мне, смерть? На что ты зла? Зачем безжалостна была? Ты ярости не утолила? Ты и меня лишаешь силы, Когда невинную свела В могилу. Одно нам сердце век служило, Одно двоим, и жизнь светла Была, но дева умерла И жизнь мгновенно превратила В могилу. (Пер. Ю. Кожевникова) 77 («Par couer», которое встречается в последней строке вийоновского текста, не имеет эквивалента ни в современном французском, ни в современном английском; так, обедать «раг соеиг» — под честное слово — означает обедать, не имея, чем заплатить.) Та же тенденция заметна и в балладе, которую Вийон сочинил по просьбе матушки, «чтобы молиться Госпоже нашей». Приведем строфы I и III: 17 I Владычица над небом и землей, Всех адских топей и болот царица, Дозволь мне к кругу избранных тобой Как христианке присоединиться, Хоть нет заслуг, чтоб ими мне гордиться, Но милости твоей благоволенья В сто крат мои превысят прегрешенья, — Без них душе прощенья не иметь И неба не достигнуть без сомненья, — Мне с этой верой жить и умереть. Ш Для женщины убогой и простой, Не прочитавшей в жизни ни страницы, Рай в церкви нарисован: там покой, Играет всяк на лютне иль цевнице, В аду ж котел, чтоб грешникам вариться. Рай — благодать, ад — ужас и мученья. Так помоги обресть успокоенье, О Приснодева, ведь должны мы сметь Свои надежды вкладывать в моленья, — Мне с этой верой жить и умереть. (Пер. Ю. Кожевникова) 78 Любопытный перевод этого стихотворения можно найти в одном из поздних сборников Дж.М. Синджа. Что до баллады новобрачного, я бы отослал читателя к переводу Пэйна или Суинберна. Если угодно, Вийон драматичен в «Жалобах прекрасной шлемницы (оружейницы)», но его собственная жизнь столь походила на жизнь увядшей мастерицы, что за ее голосом слышится голос самого поэта. Его собственное признание: «грущу о юности своей» вполне могло бы войти в эту балладу. Приведем строфы 1, 5 и 10 18. Я слышу сетованья той, что шлемницей звалась прекрасной: Ей стать бы снова молодой. Перескажу я стон напрасный: «Ах старость, старость! Рок ужасный, Зачем ты рано так настиг? И почему рукою властной Жизнь не прервал мне в тот же миг? ’ Уж тридцать лет, как умер он. А я вот, старая, седая, Себя представлю тех времен, Как выглядела я нагая (Чем стала я, какой была я!). Вот на себя смотрю сама: В морщинах, страшная, худая — От жалости сойдешь с ума. Так дуры, старые, глухие, Жалея горько о былом, Мы вспоминаем дни былые На корточках перед костром, В котором мы очески жжем, Что, ярко вспыхнув, гаснут скоро... Пылали тоже мы огнем — Таков людской удел без спора. (Пер. Ю. Кожевникова) 79 В «Большом завещании» за балладой следует «Поучение прекрасной шлемницы веселым девицам». Ведь на старуху кто польстится, — Хожденья нет монете стертой, (Пер. Ю. Кожевникова) — и этот рефрен задает тон всему стихотворению. В «Балладе толстушке Марго», девице из «борделя, где торгуют всем подряд», Вийон отбрасывает всякий стыд. Многие пытались подражать Вийону, по ошибке принимая его браваду за реальность. Что ж — экспериментаторы такого рода, искатели чувственности доказали, на мой взгляд, лишь одно: «таверны и шлюхи» более не способны породить поэзию — точно так же, как на это не способны философия, культура, искусство, филология, благородство, добросовестность — как и любая иная панацея. Коли настойчивые попытки и стремление передать миру красоту, полученную от культуры по наследству, и оборачивались удачей, то среди величайших мастеров здесь следовало бы назвать Ронсара, который недооценен, и Петрарку — в последнем случае говорить о недооценке не приходится. Величие Вийона в том, что, сам того не ведая, он провозглашает божественное право человека быть самим собой, — единственное из так называемых «прав человека», которое не является фикцией искусства. Вийон не теоретик, он сам — объективный факт. Он не занят апологией чего бы то ни было — в этом его сила; Берне, по сравнению с ним, — значительно слабее, ибо он плоть от плоти от проповедуемых им доктрин и идея равенства, которой он одержим, — лишь производная от них. Вийон же свободен от какого бы то ни было дидактического налета, вовсе чужд того, чтобы утверждать нечто вроде «человек — истинно человечен в силу таких-то и таких-то причин». Он едва ли испытал влияние современных ему мыслителей, ибо вряд ли отягощал себя размышлениями. Но тут я, возможно, и заблужда- 80 юсь. Если Вийон размышлял, то вывод, к которому он пришел, — вывод искушенного жизнью Омара Хайяма, сказавшего на закате своих дней: «Выйдите через ту же дверь, через которую вышел я». Во всяком случае, поступки Вийона — следствие его страстей, его неспособности противостоять искушению. И нет ничего менее свойственного его натуре, чем «оттенок мысли бледной, что губит цвет решимости природной» 19. Как тип развратника, он вечен. Он жил жизнью отбросов общества, едва ли зная какую-либо иную; но, при всем том, он способен осознать свое положение, взглянуть на него объективно, а вовсе не считать таковое само собой разумеющимся. Данте жил рассудком; для него две мысли, созвучные друг другу, подобны музыке, столь же внятной, как две ноты, взятые на лютне. Он — идеалист в истинном смысле этого слова. Он воспевает истинные наслаждения; в своих кантиках он столь же точен, как и Вийон; они превосходно дополняют друг друга: Данте убеждает нас в том, что существуют наслаждения сверхъестественные, доступные человеку посредством разума; Вийон убеждает нас в том, что низшие из наслаждений не ведут к удовлетворению, «et ne m’ a laisse qulque don»20 «Теперь виденья мои превышали/ возможность слова» (пер. А Илюшина) 21, — пишет итальянец; а Данте заживо прошел через Ад, отнюдь не в видении. Вийону недоставало энергии для упорного восхождения. Данте пробирается шаг за шагом, падая в обморок, прибегая к чужой помощи, и через то обретая стойкость; он прошел ад насквозь, чтобы петь о том, что больше ада. И если мерить поэзию Вийона по меркам Дантова «Рая», то по сравнению с «Комедией» она кажется более живой и яркой; но если Данте присуща сдержанность — жалобы он вкладывает в уста страдающих душ, — эти жалобы от того не становятся менее пронзительны. Он стоит за персонажами, одним из которых вполне мог быть Вийон. 81 Прежде чем нас увлечет яркость этого парижского клошара, прислушаемся на мгновение к словам, что вложены в уста Бертрана де Борна: «...cosi s’osserva in me lo contrapasso»22, или к стенаниям Франчески. Любой, кому дорого искусство поэзии, не забудет этих плачущих слов, что стонут, как деревья, раскачиваемые ветром: Тот страждет высшей мукой, Кто радостные помнит времена В несчастии; твой вождь тому порукой23. (Пер. М. Лозинского) Само звучание этого отрывка саднит горло, так что подступает рыдание. Данте — целый сонм людей, и он страдает, как все они разом. Вийон выплакивает себя, только себя одного. Он сам — одна из страшных песен «Ада», написанная слишком поздно, чтобы быть включенной в основной текст. Ожидай Данте исполнения вынесенного ему смертного приговора — им было бы оставлено потомкам одно из самых ядовитых обличений тиранам, ведомых миру, но не пронзительная баллада, сравнимая по силе с той, что написал Вийон, ожидая повешения вместе с пятью подельниками: Frères humains qui apres nous vives. Коль после нас еще вам, братья, жить, Не следует сердца ожесточать: К тому, кто может жалость проявить, Верней снисходит Божья благодать. . Нас вздернули, висим мы — шесть иль пять. Плоть, о которой мы пеклись годами, Гниет и скоро станем мы костями, Что в прах рассыплются у ваших ног. Чужой беды не развести руками, Молитесь, чтоб грехи простил нам Бог. Взываем к вам: не надо нас корить, Хотя по праву суд решил карать. Не всем дано благоразумно жить — вы лучше всех нас можете понять. (Пер. Ю. Кожевникова) 82 Потомки наши, братия людская, Не дай вам Бог нас чужаками счесть: Господь скорее впустит в кущи рая Того, в ком жалость к нам, беднягам, есть. Нас пять повешенных, а может, шесть. А плоть, немало знавшая услад, Давно обожрана и стала смрад. Костями стали — станем прах и гнилость. Кто усмехнется, будет сам не рад. Молите Бога, чтоб нам все простилось. Вас просят братья — жалоба простая Пусть вас проймет, хоть судьи нашу честь У нас украли. Мы взываем, зная: Людей с холодной кровью в. свете несть. Простите нас, нам жизни не обресть. (Пер.А. Ларина) Дантовы видения реальны, ибо он их видел. Стихи Вийона реальны, ибо он их прожил; как Бертран де Борн, как Арнаут Марвиль, как безумный позер Видаль, он прожил каждую строчку. Для всех них жизнь — то, что отлилось в литеры печатного набора. А хмельное варево из книжного сусла или чистый спирт, полученный перегонкой из первоисточников, — это не по их части. 83 Рейтинг: +2 Отправить другуСсылка и анонс этого материала будут отправлены вашему другу по электронной почте. |

|

© 2008-2025, myJulia.ru, проект группы «МедиаФорт»

Перепечатка материалов разрешена только с непосредственной ссылкой на http://www.myJulia.ru/

Руководитель проекта: Джанетта Каменецкая aka Skarlet — info@myjulia.ru Директор по спецпроектам: Марина Тумовская По общим и административным вопросам обращайтесь ivlim@ivlim.ru Вопросы создания и продвижения сайтов — design@ivlim.ru Реклама на сайте - info@mediafort.ru |

|

Комментарии:

Оставить свой комментарий